第15讲 | 定制高效研发流程

特赞CTO、TGO会员黄勇

该思维导图由 AI 生成,仅供参考

当我们的研发团队组织架构搭建完毕后,接下来需要思考的是,如何让这个架构跑起来、跑得快、跑得稳。此时,我们需要定义出一个高效的研发流程,还要尽可能降低研发过程中所遇到的风险,确保在流程的每个环节中都不能出错。

在定义具体的研发流程之前,我们需要从整体入手,先把研发流程体系架构定义清楚,便于让团队从全局上把控整个过程。接下来需要从局部入手,将研发流程中所涉及的操作步骤罗列出来,便于指导团队完成具体的工作。

现在我们就从整体开始,对研发流程的体系架构进行探讨。

研发流程体系架构

高效的研发过程应该具备“多线程”的特性,仿佛多条并行流淌的河流,上游是业务,中游的是产品,下游是技术,流量取决于业务,流速取决于产品和技术。

需要说明的是,这里的“业务”其实包括两类人:一是公司内部使用产品的业务同事,二是公司外部使用产品的最终用户。为了便于描述,下文统一将他们称为“业务需求方”或“业务方”,简称“业务”。

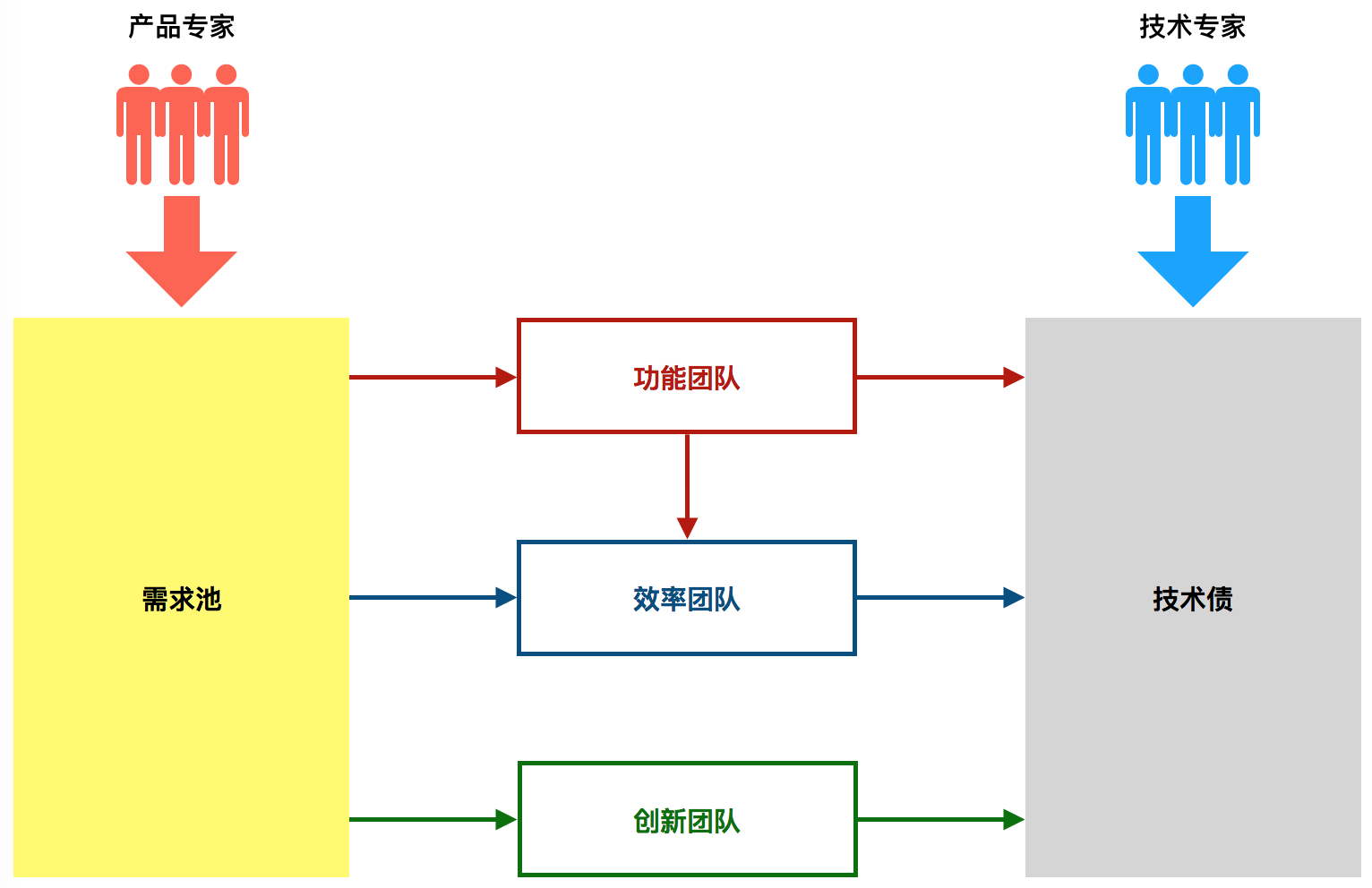

根据我的上篇文章可知,整个研发工作流程体系架构是职能团队与项目团队的有机结合,团队职责清晰且协作高效(如图 1 所示)。

图 1:研发流程框架图

在职能团队中,产品委员会的产品专家们将业务需求统一记录到“需求池”中。需求池中的每一个需求都要描述业务的当前现状,还要包括业务对产品的未来期望。每隔一段时间(一般是 1~2 周),产品委员会将根据需求池中所记录的需求细节加以讨论,并将优先级较高的需求进行立项和排期,项目团队可知晓近期需要实现的业务需求是什么,整个团队的方向感也更加清晰了。

需求池中一个典型的需求可包括以下字段:

需求名称:用一个关键词描述,最多 15 个字。

需求来源:该需求来自于哪里?包括业务、运营、财务、法务、市场、其他。

业务痛点:为何要实现该需求?即业务当前的现状。

需求描述:该需求具体是什么?即业务将来的诉求。

渴望程度:期待何时可以上线?包括:本周、本月、下月、本季度、下季度、未来、或具体截止日期。

需求类型:包括:新功能(从 0 到 1)、优化(从 1 到 100)。

需求规模:包括:大(两周以上)、中(一至两周)、小(一周以内)、未知。

备注:可写下对该需求的补充或疑问,以便深入交流。

附件:可通过相关文档对需求进行补充描述。

创建人:该需求被谁创建?

处理状态:包括:未处理(默认)、处理中、已处理、关闭。

优先级:包括:A(重要 & 紧急)、B(重要 & 不紧急)、C(不重要 & 紧急)、D(不重要 & 不紧急)、X(待定)。

负责人:该需求由谁跟进?

简单情况下,可使用电子表格的方式来维护需求池,比如:Numbers、Excel 等,当然也可通过在线方式来管理,比如:石墨文档、金数据等。

需要注意的是,需求池对公司全员共享,由产品委员会管理并维护,其他人员只能阅读但无法编辑。产品专家们首先需要和业务需求方进行有效沟通,深刻理解他们的业务痛点与未来期望后,才能将这些需求入池。

从需求池中挑出的高优先级需求将分别“流入”对应的项目团队中,在项目的执行过程中难免会遇到技术上的遗留问题,然而团队不希望因为这些问题而导致项目工期受到影响。因此,这些技术遗留问题将被列为“技术债”,技术委员会中的技术专家们将对这些技术债加以管理和跟踪,在后期会有针对性地解决这些技术问题,偿还这些技术债。

了解了研发流程体系架构后,下面我们进入具体的研发流程操作步骤。

公开

同步至部落

取消

完成

0/2000

笔记

复制

AI

- 深入了解

- 翻译

- 解释

- 总结

研发与业务协作是企业中常见的挑战,本文介绍了一种名为“特赞之声”的新玩法,旨在促进业务和研发之间更好的闭环协作。通过引入虚拟货币“特赞币”,业务部门可以提出痛点需求并用特赞币固定在白板上,而研发部门则在项目上线后得到特赞币作为业务反馈。此举有效地建立了业务与研发之间的有效循环,提高了业务痛点的重视和快速解决,同时也增强了研发人员对产品价值的体现和成就感。文章还强调了研发流程的重要性,提出了10个操作步骤,以确保研发工作的高效性和质量。作者黄勇是特赞科技CTO,具有十年以上互联网软件架构与技术管理经验,擅长敏捷开发,推崇“轻量级”架构思想。整体而言,本文通过介绍“特赞之声”和研发流程的重要性,为读者提供了促进业务与研发协作的新思路和方法。

仅可试看部分内容,如需阅读全部内容,请付费购买文章所属专栏

《技术领导力实战笔记》,新⼈⾸单¥98

《技术领导力实战笔记》,新⼈⾸单¥98

立即购买

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

登录 后留言

全部留言(16)

- 最新

- 精选

self-discipline请教:我们公司的产品经理呢,产品原型出来后,我们也评估了,开始开发,开发中,要上线了,产品经理不断改逻辑,加逻辑,小版本迭代变成大版本迭代,我是个中层吧,一直想在评估后开发前,做封版处理的,但是一直有上层的压力,封不了版本,求教如何处理呢,快两年了,心力憔悴2018-05-10420

self-discipline请教:我们公司的产品经理呢,产品原型出来后,我们也评估了,开始开发,开发中,要上线了,产品经理不断改逻辑,加逻辑,小版本迭代变成大版本迭代,我是个中层吧,一直想在评估后开发前,做封版处理的,但是一直有上层的压力,封不了版本,求教如何处理呢,快两年了,心力憔悴2018-05-10420 Eric我对特赞币的做法的理解应该是需求方和执行方在责任心、沟通、反馈上面增强的手段,但是手段之下如果对货币的价值定义不清晰,会有适得其反的效果2018-05-266

Eric我对特赞币的做法的理解应该是需求方和执行方在责任心、沟通、反馈上面增强的手段,但是手段之下如果对货币的价值定义不清晰,会有适得其反的效果2018-05-266 黄勇回答:易永健 项目启动阶段第一条需求确定,如果放到项目计划阶段,那么项目估计可能更准一些,计划可能更合理些 回答:考虑到项目计划阶段可能会结合实际情况对需求范围做一定调整,因此将需求确定放在了项目启动环节,也是为了给团队一个信号,只要项目启动了,需求就能随意变化了。 对于领域已经划分好的迭代增量需求,文中提到的研发流程比较合适,但如果要做一个新领域需求,那么可能要有一个独立的领域建模子阶段,可以放在产品需求定稿前执行,形成通用语言和服务边界划分,运用ddd的思路方法 回答:认同!全新的领域,可采用更加适合的方法。2018-05-095

黄勇回答:易永健 项目启动阶段第一条需求确定,如果放到项目计划阶段,那么项目估计可能更准一些,计划可能更合理些 回答:考虑到项目计划阶段可能会结合实际情况对需求范围做一定调整,因此将需求确定放在了项目启动环节,也是为了给团队一个信号,只要项目启动了,需求就能随意变化了。 对于领域已经划分好的迭代增量需求,文中提到的研发流程比较合适,但如果要做一个新领域需求,那么可能要有一个独立的领域建模子阶段,可以放在产品需求定稿前执行,形成通用语言和服务边界划分,运用ddd的思路方法 回答:认同!全新的领域,可采用更加适合的方法。2018-05-095- muzili能再详细解释一下,功能团队,效率团队和创新团队的区分和功能吗,规模比例是怎么样的?2018-05-123

一_FVision业务研发相互信任是关键,好的业务方,产品对每次的需求都要有明确的方向和目标,好的研发不光是埋头实现功能的代码机器,更需要注重业务收益,需求上线后的反馈,才能让自己的劳动与公司发展保持一致,拥有使命感2019-03-012

一_FVision业务研发相互信任是关键,好的业务方,产品对每次的需求都要有明确的方向和目标,好的研发不光是埋头实现功能的代码机器,更需要注重业务收益,需求上线后的反馈,才能让自己的劳动与公司发展保持一致,拥有使命感2019-03-012 wenhao特赞币的做法确实挺好,不过这个虚拟货币没有一定的价值,各角色又为什么要去获取它。价值又是怎么定义的了?2018-08-0122

wenhao特赞币的做法确实挺好,不过这个虚拟货币没有一定的价值,各角色又为什么要去获取它。价值又是怎么定义的了?2018-08-0122 黄勇回答 nopsky 项目上线以后,产品一般都会持续向研发反馈优化和bug,或者新功能,一般不会出现得不到反馈吧,您说的反馈内容是指项目好坏的使用数据和用户的评价吗? 回答:反馈主要包括用户使用行为上的反馈,以及数据表现上的反馈。前者比较主观,需要通过调查来完成;后者比较客观,需要通过事实来说话。 业务人员跟研发人员反馈的内容是什么?研发人员是不是也有获取币的方式?解决需求获取币吗? 回答:业务人员主要反馈的是用户使用行为上的反馈,研发人员可以通过数据来反馈。研发人员也可以获得币,比如提出了一个很好的脑洞,被产品委员会采纳了。研发人员得到币以后,也能提自己的痛点,比如为了完成运营工单,希望产品如何提供功能上的满足。2018-05-092

黄勇回答 nopsky 项目上线以后,产品一般都会持续向研发反馈优化和bug,或者新功能,一般不会出现得不到反馈吧,您说的反馈内容是指项目好坏的使用数据和用户的评价吗? 回答:反馈主要包括用户使用行为上的反馈,以及数据表现上的反馈。前者比较主观,需要通过调查来完成;后者比较客观,需要通过事实来说话。 业务人员跟研发人员反馈的内容是什么?研发人员是不是也有获取币的方式?解决需求获取币吗? 回答:业务人员主要反馈的是用户使用行为上的反馈,研发人员可以通过数据来反馈。研发人员也可以获得币,比如提出了一个很好的脑洞,被产品委员会采纳了。研发人员得到币以后,也能提自己的痛点,比如为了完成运营工单,希望产品如何提供功能上的满足。2018-05-092 易永健项目启动阶段第一条需求确定,如果放到项目计划阶段,那么项目估计可能更准一些,计划可能更合理些 对于领域已经划分好的迭代增量需求,文中提到的研发流程比较合适,但如果要做一个新领域需求,那么可能要有一个独立的领域建模子阶段,可以放在产品需求定稿前执行,形成通用语言和服务边界划分,运用ddd的思路方法2018-05-092

易永健项目启动阶段第一条需求确定,如果放到项目计划阶段,那么项目估计可能更准一些,计划可能更合理些 对于领域已经划分好的迭代增量需求,文中提到的研发流程比较合适,但如果要做一个新领域需求,那么可能要有一个独立的领域建模子阶段,可以放在产品需求定稿前执行,形成通用语言和服务边界划分,运用ddd的思路方法2018-05-092 一池浮萍请教您一个问题 我们目前迭代是固定的一周一迭代,包括了需求评审、开发、测试、上线回归、发版,当然还包括很多杂项。 如果遇到大项目,需要单独抽出人力进行测试,迭代任务也是需要兼顾,否则容易堆积。 作为测试来说,压力很大,只要出了线上问题,测试就得承担责任,大家压力都很大。 您觉得一周一迭代合理吗?2020-10-101

一池浮萍请教您一个问题 我们目前迭代是固定的一周一迭代,包括了需求评审、开发、测试、上线回归、发版,当然还包括很多杂项。 如果遇到大项目,需要单独抽出人力进行测试,迭代任务也是需要兼顾,否则容易堆积。 作为测试来说,压力很大,只要出了线上问题,测试就得承担责任,大家压力都很大。 您觉得一周一迭代合理吗?2020-10-101 七七默默特赞币很好2018-10-301

七七默默特赞币很好2018-10-301

收起评论