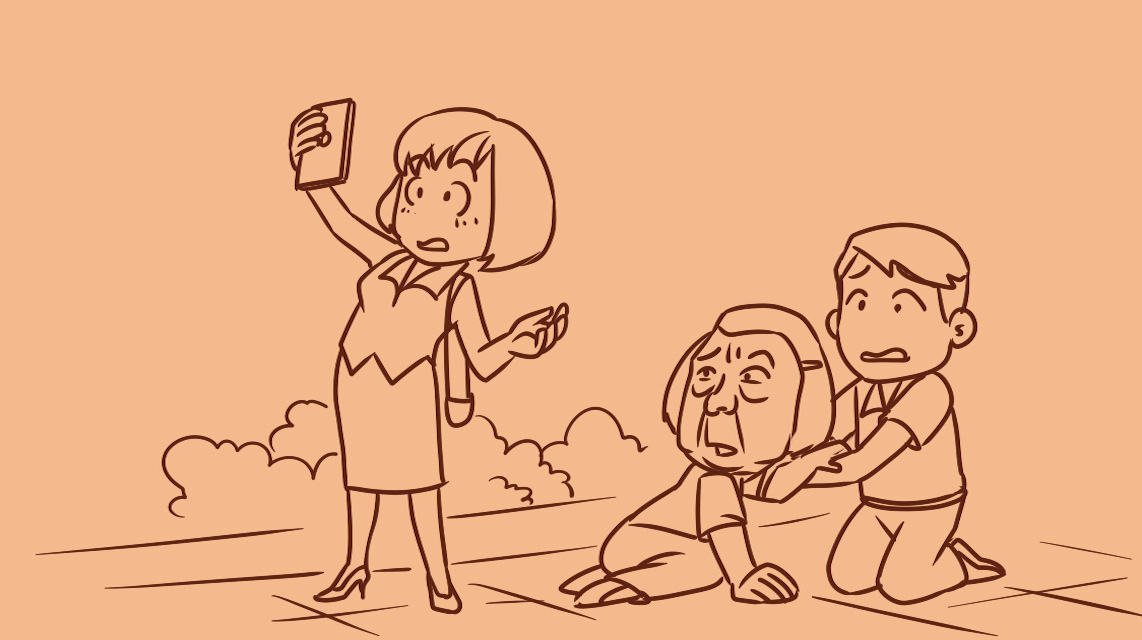

37 | 老人倒地,“扶”“不服”?

周甲徳

老人摔倒了,扶不扶?这一直都是个不小的社会问题,也是不少人茶前饭后谈论的“八卦”。这类事情大规模引起注意,应该是因为 2014 年春晚上,一个叫《扶不扶》的小品。

小品的主人公叫郝建,在马路上好心扶起了摔倒的老人,却反被老人污蔑为撞人者。而在处理事故的过程中,路人的自白更是让人心酸,说自己以前家财万贯开大奔,就因为扶过三个老人,现在只能骑得起自行车。最后,还是交警的到来才还了郝建的清白。

其实生活中就有不少这个小品的原型。新闻上就曾经报道,四川彭州的一个老人,骑自行车过马路时不小心摔倒,一个路过的学生热心地扶起了老人,却遭到老人的诬陷,和随后赶来的老人家属的指责。最后的结局,同样是公安局调取监控,才证明了扶人者的清白。

这些结局似乎都让我们寒心,试想一下,在小品里,如果没有交警的出现来证明清白,结果会怎样呢?郝建的生活也要像路人一样,从大奔沦落为自行车吗?

现实生活中,这个四川的学生,如果没有监控作证,也要平白无故惹一身祸吗?“郝建们”遇到的,只是不知道真相才冤枉人的老人,但是那个四川老人可就是明晃晃地讹人了。碰到这些情况,我们该怎么办呢?像路人一样,发个微博,然后拍拍屁股走人吗?

正如小品里说到的,“这人倒了咱不扶,那人心不就倒了吗?人心要是倒了,咱想扶都扶不起来了”。老人自然是应该帮助的,但是,害人之心不可有,防人之心不可无。做好事可以不留名,但也不能平白无故留下污名,而这也正是法律能够给你提供保护的地方。

公开

同步至部落

取消

完成

0/2000

笔记

复制

AI

- 深入了解

- 翻译

- 解释

- 总结

老人摔倒后是否应该扶起一直是社会关注的问题。文章从法律角度分析了遇到老人倒地的情况应该如何处理。首先强调在帮助老人前要先联系医生,以免造成二次伤害,并考虑自己能否提供证据证明清白。对于交通事故的老人,建议及时报警,不要私了。若被诬陷,应收集证据并坚持谁主张谁举证的原则。文章强调了做好事要有法律风险意识,同时呼吁大家分享经历和感想,以及将文章分享给家人朋友。文章内容丰富,涉及法律知识和社会道德,对读者具有一定的参考价值。

仅可试看部分内容,如需阅读全部内容,请付费购买文章所属专栏

《白话法律 42 讲》,新⼈⾸单¥59

《白话法律 42 讲》,新⼈⾸单¥59

立即购买

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

登录 后留言

全部留言(9)

- 最新

- 精选

- 春来草自青在当前的社会氛围下,不去扶摔倒的老人是个体利益最大化的选项。但我们总有老去的一天,当我们老了摔倒了,怎样才能让别人放心大胆地去伸出援助之手呢?希望对于诬陷者能给予足够的惩罚,也希望法律能真正锄强扶弱

作者回复: 对。要通过司法判例让大家知道那些当为,那些不当为,这就能推动社会进步。

2019-01-0411  👽记得。某公交车上,一男子猥亵一妇女。 一少年出手相助,但下车后少年与男子发生口角,少年武校出身出手过重,将男子打瘫痪了。但是妇女拒绝指认。 一学法律的亲戚说,应该会按照故意伤害罪判处…… 实在心寒啊……

👽记得。某公交车上,一男子猥亵一妇女。 一少年出手相助,但下车后少年与男子发生口角,少年武校出身出手过重,将男子打瘫痪了。但是妇女拒绝指认。 一学法律的亲戚说,应该会按照故意伤害罪判处…… 实在心寒啊……作者回复: 所以得学点法律,道义和法律不一样。

2019-01-0829 茫农如果要帮人之前还要考虑这么多,大多数就直接放弃绕路走了吧,毕竟大多数没有精力去做这样可能吃力不讨好的,,,

茫农如果要帮人之前还要考虑这么多,大多数就直接放弃绕路走了吧,毕竟大多数没有精力去做这样可能吃力不讨好的,,,作者回复: 有这种意识,做起来并不迟力。做总比不做强,目前情况下,最好保护一下。

2019-01-055 付鹏最好的办法就是第一时间报警,交给警察处理,专业的人做专业的事

付鹏最好的办法就是第一时间报警,交给警察处理,专业的人做专业的事作者回复: 赞同。

2019-03-264 风看来,做一个好人是需要能力的呀

风看来,做一个好人是需要能力的呀作者回复: 一个好人需要有做好人的能力。

2019-01-114 老北想问下被诬陷的话,诬陷方不用负法律责任吗?平常经常听到小心告你诽谤什么的。

老北想问下被诬陷的话,诬陷方不用负法律责任吗?平常经常听到小心告你诽谤什么的。作者回复: 应当加大对诬陷者的惩罚力度,而不是批评教育了事。

2019-01-063 ☆淡蓝水岸☆突然想到事例: 1、如果上班途中因为救老人被讹,等待警察处理的过程中担心上班迟到,此时要是担心被扣工资应该怎么和警察交流?直接走被讹更有口难言。因为一般公司都不会听这种理由,就直接认为迟到 2、上班途中驾车目睹车祸,作为目击者要被询问,这个过程中着急上班担心迟到怎么办?怎么和交警沟通。 请老师帮忙解答一下。谢谢老师!

☆淡蓝水岸☆突然想到事例: 1、如果上班途中因为救老人被讹,等待警察处理的过程中担心上班迟到,此时要是担心被扣工资应该怎么和警察交流?直接走被讹更有口难言。因为一般公司都不会听这种理由,就直接认为迟到 2、上班途中驾车目睹车祸,作为目击者要被询问,这个过程中着急上班担心迟到怎么办?怎么和交警沟通。 请老师帮忙解答一下。谢谢老师!作者回复: 1、报警了,当然得等警察来把事说清楚,不能一走了之,除非证据确实充分。大事优先原则,迟到我觉得是小事。 2、可以先上班,然后联系警察。

2020-01-291 弘毅还是不扶为好,给他录个视频,然后报警

弘毅还是不扶为好,给他录个视频,然后报警作者回复: 遇到好人的话,扶的人也许会成为佳话。总之,小心不是坏事。

2019-03-041 Demon.Lee建立社会信用体系,覆盖所有人,像美国一样,一个人如果有类似情况,扣分,让他以后干啥不行。

Demon.Lee建立社会信用体系,覆盖所有人,像美国一样,一个人如果有类似情况,扣分,让他以后干啥不行。作者回复: 信用体系的建立是一个复杂的过程。

2019-12-16

收起评论