07 | 重新认识听觉:你的自然音效是否足够自然?

刘石

你好,我是 Rocky。

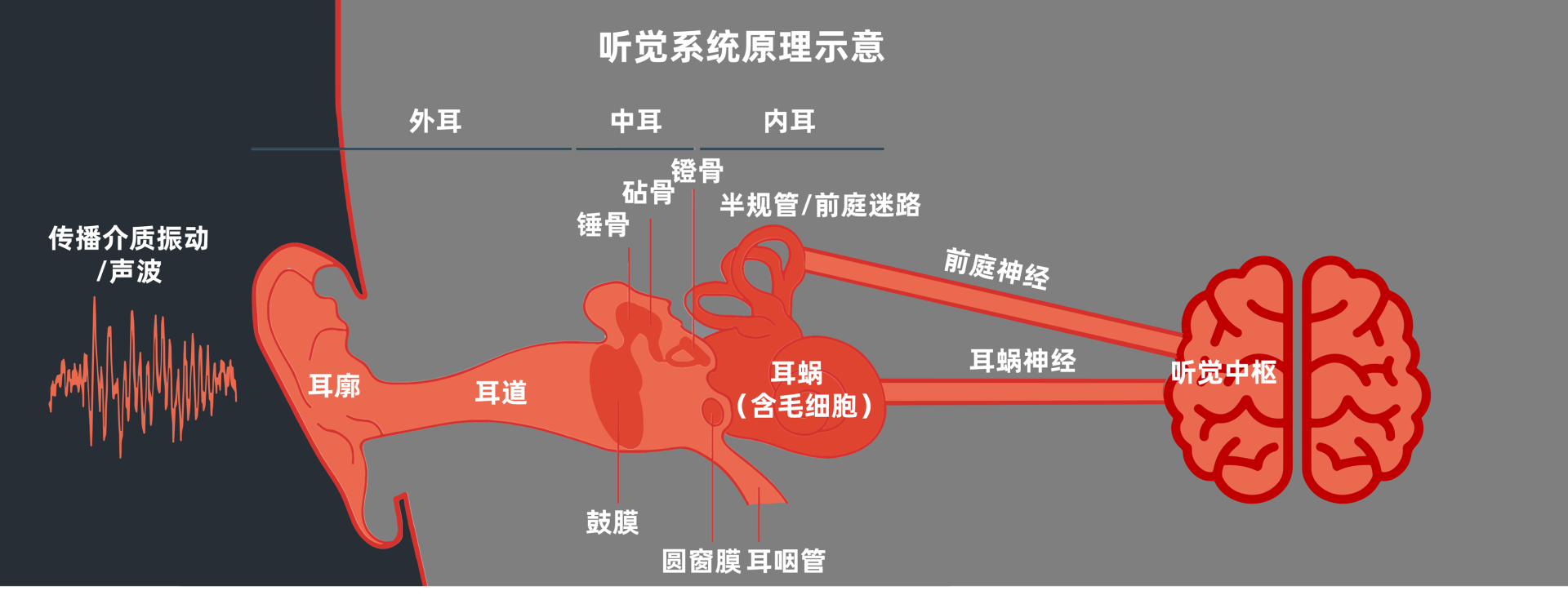

今天我们来谈谈声音设计背后的人因道理。人类大约 11% 的信息通过听觉系统获得。声音由声源的振动引发传播介质的振动,通过人耳传音系统到达内耳,经过听觉毛细胞把声波转换为生物电信号,再传到大脑的听觉中枢,然后我们才真正听到外界的各种声音。

声音的传播和光的传播不同。光在宇宙中传播不需要依赖介质,但声音必须依赖介质。比如在太空中没有空气(也就是没有声音传播的介质),两个宇航员如果不依赖特殊的通信设备,即便再近,扯着嗓子喊也听不到对方的声音。

可感知声音的频率范围

我们对声音的频率很敏感,正常的年轻人能够在 20 赫兹~20 千赫的频率范围内听到声音。我们对 400~1000 赫兹的声音频率最敏锐,因为这正是婴儿啼哭的频率范围。和视觉类似,我们的听觉在动物界也是普普通通。狗能听到 40 赫兹~50 千赫,鲸鱼可以听到 20 赫兹~100 千赫。

人类耳朵听觉范围的频率上限会随年龄的上升而下降,一旦超过 45 岁后就变得非常明显。也就是说年轻人可以听到的高频率声音,年龄较大的人不一定听得到(高于 2 千赫兹的高频音尤为明显)。所以年龄大的人会对鸟叫声等高频音不敏感。

有一种专门的产品叫蚊音器,把某种高频音调到一定分贝以下,这样只有年轻人才会听得到。下图就是不同年龄段的人在听不同频率的声音时,对应的音量阈值的变化。很明显频率越高,年龄大的人音量强度阈值越高,高于 2k 的声音尤为明显。

公开

同步至部落

取消

完成

0/2000

笔记

复制

AI

- 深入了解

- 翻译

- 解释

- 总结

声音设计在人类生活中扮演着重要角色。本文深入探讨了声音的传播原理、人类对声音的感知范围以及声音强度对人体的影响。首先介绍了声音传播的原理,强调了声音频率对不同年龄段人群的影响,以及在设计手机铃音时需要考虑的因素。其次,详细解释了白噪声的概念及其在自然界和人工产品中的应用,包括对睡眠和婴儿安抚的作用。最后,探讨了声音强度对人体的影响,并提出了在不同环境下设计手机铃音的建议。此外,还介绍了在空间音响的环绕立体声设计和头戴设备中模拟环绕立体声的技术挑战,以及音频变焦和自然的音效设计的重要性。总的来说,本文通过深入的技术讨论,展示了声音设计的重要性和复杂性,为读者提供了对声音在人类生活中的重要性有更深入的了解。

仅可试看部分内容,如需阅读全部内容,请付费购买文章所属专栏

《基于人因的用户体验设计课》,新⼈⾸单¥59

《基于人因的用户体验设计课》,新⼈⾸单¥59

立即购买

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

登录 后留言

全部留言(4)

- 最新

- 精选

keith คิดถึง想问下刘老师,一个好的过渡或微交互声音应该比他的相关动画长0.3s,这个0.3s是怎么得出的?

keith คิดถึง想问下刘老师,一个好的过渡或微交互声音应该比他的相关动画长0.3s,这个0.3s是怎么得出的?作者回复: 如果要实现余音的效果,时间不能太短,小于100ms,人耳是感知不到的。长于500ms,人的注意力可能会发生转移。300ms是居中的值。

2021-03-05314- 陈文博生活中很讨厌的音效设计……例如公司休息大厅的自动售货机?本来是休息或者较私密交谈的场景,可是经常会有人用售货机买东西时候传出来音量特别大的”欢迎使用xxx“这类声音,给大家造成干扰。2022-04-281

原理高📷苹果默认的闹钟铃声“雷达”,每次听到都是惊醒2021-12-311

原理高📷苹果默认的闹钟铃声“雷达”,每次听到都是惊醒2021-12-311 风火阈值还是 阀值呢2022-09-24归属地:四川

风火阈值还是 阀值呢2022-09-24归属地:四川

收起评论